[한국강사신문 김수인 기자] “너만 힘든 거 아냐”, “너보다 못한 사람도 많은데 감사하며 살아야지” 이런 말들에 속아 내 아픔을 투명하게 내어놓지 못한 채 살아가진 않는가? 내 감정을 믿고 아픈 걸 아프다고 인정하는 게 말도 안 되게 힘들진 않는가?

저자는 초등학교 선생님으로 누구나 부러워하는 직업을 갖고 있다. 그러나 열네 살 때부터 심해진 우울증으로 인해 늘 외로웠고, 빨리 죽었으면 좋겠다는 생각을 자주 하는 아이였다. 오랜 세월 타고나길 예민해서, 스트레스에 취약한 성격 탓이겠거니 체념하며 살았다. 그러던 어느 날 심해진 우울증으로 인해 더는 아이들을 가르칠 수 없게 되자 자발적 퇴사를 결심하고 내가 진짜 원하는 길을 가기로 한다. 그렇게 태어나 처음으로 마음의 소리를 따라 결정한 세계여행…… 떠난 지 일주일 만에 일어난 버스 전복사고와 소중한 친구의 죽음. 그리고 이어진 정신병동 입원과 수술.

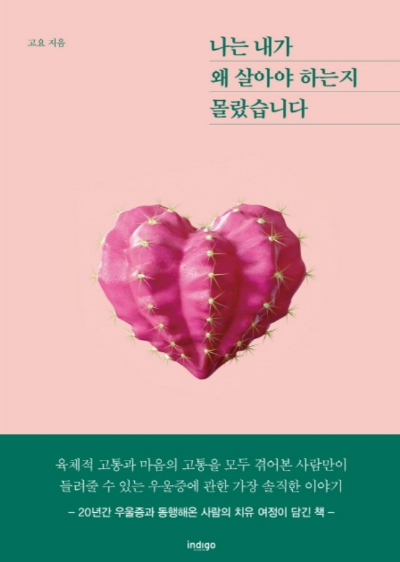

저서 <나는 내가 왜 살아야 하는지 몰랐습니다(인디고, 2020)>는 저자가 자신의 경험을 바탕으로 쓴 에세이다. 누구보다도 정신적으로나 육체적으로나 많이 아파봤기에 우울증을 겪고 있는 이들의 마음을 잘 이해하는 그녀는 말한다. “우울증은 당신이 못나고 부족해서 온 게 아니라고, 그저 병일 뿐이라고. 하지만 감히 마음의 감기로는 빗댈 수 없는 너무나 큰 고통이라고.”

책 속에는 “한 친구를 오랫동안 미워했다. 마음속에 독을 품고 살아 스스로가 괴로워도, 억울함이 커 미움을 쉽사리 놓지 못했다. 내가 괴로웠던 만큼 그 친구도 괴롭기를 그래서 본인이 나에게 얼마나 상처를 줬는지 알게 되길 바랐다. 그래서 어쩌라고. 죽음 앞에서 미움은 힘을 잃었다. 이미 삭은지 오래라 들어올리면 조각조각 힘없이 흩어져버릴 것들이었다. 나 혼자 착각하고 있었다. 그 미움 평생 꿈틀대며 살아있을 거라고. 계속 붙잡고 늘어져 생명을 불어넣고 있던 건 나였다. 어제만 해도 남은 시간이 무한할 줄 알았지.

분노와 질투, 억울함에 마음 한자리 내어줘도 아까운 줄 몰랐지. 애써 미워하며 사는 게 얼마나 어리석인 일인지 어제만 해도 몰랐지. 몰랐지. 하나도 몰랐지. 죽음 앞에 미움이 이리도 허무하게 될 줄은.고마워. 미안해. 죽음 앞에 남은 건 이 두 개가 전부였다. 날 사랑해준 모든 사람이 고마웠다. 그리고 미안했다. 함께 마음과 시간을 나눈 사람들의 삶에 나도 스며들어 있겠지. 내가 사라지면 그들의 삶도 뜯겨나갈 거야. 나 때문에 아프겠지, 아주 많이 아프겠지. 고맙고 미안한 마음 외에 다른 것들은 죽음 앞에선 아무것도 아니었다.“라고 한다.

저자 고요는 인생의 대부분을 우울증과 함께 해왔다. 링컨도 처칠도 버지니아 울프도 우울증이었다고 나도 동급의 인간이라고 말하고 싶지만, 현실은 그냥 삶에 찌든 초등학교 교사. 오랫동안 자신을 괴롭혀온 우울증에서 벗어나고자 떠난 세계여행에서 일주일 만에 버스 전복사고로 사랑하는 친구를 잃었다. 인생 전체가 뿌리째 흔들리는 듯한 상실감은 모든 잘못을 ‘내 탓’으로 돌리는 자책감으로 이어졌고, 이후 더 극심한 우울증이 되어 그녀를 자살의 문턱으로 이끌었다.

『나는 내가 왜 살아야 하는지 몰랐습니다』는 왜 살아야 하는지 이유도 모른 채 매일 죽음을 생각하며 살아가던 저자가 산티아고 순례길을 걸으며 왜곡된 관념의 지도를 수정해가는 과정을 담고 있다. 힘겹게 한 걸음씩 일상을 살아가며 회복과 성장의 자리로 나아가는 모습은 독자들에게 이제까지의 삶을 돌아보고 앞으로 살아갈 방향을 찾을 수 있도록 도와준다.

저자는 말한다. 사고가 났던 바로 그날, 죽음 앞에서 아이러니하게도 가장 바랐던 소원은 ‘평범한 하루’였다고. 얼마나 많은 행운과 기적이 겹치고 또 겹쳐져야 그런 일상을 보낼 수 있는지, 지금도 마음의 감옥에 갇혀 괴로워하고 있을 누군가가 알길 바라는 마음으로 『나는 내가 왜 살아야 하는지 몰랐습니다』를 집필하였다.