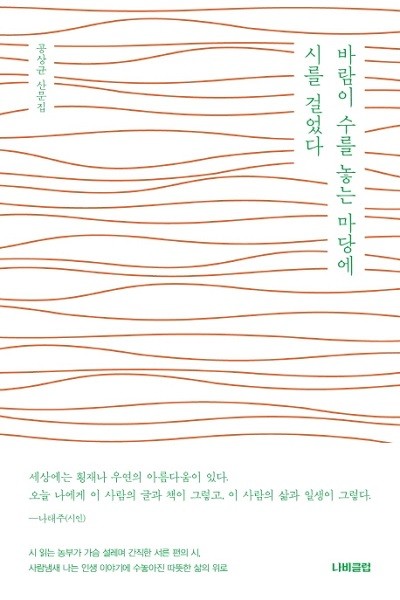

[한국강사신문 김수인 기자] 산문집 <바람이 수를 놓는 마당에 시를 걸었다(나비클럽, 2020)>는 지리산 자락에서 농사짓고 시 읽는 농부가 가슴으로 간직해온 30편의 시와 함께 30년째 ‘농부로 사는 즐거움’을 담았다. 농사짓느라 힘들었던 하루의 피로는 들판에 엎드려 논둑에 핀 자운영꽃과 눈 맞추며 놀다보면 사라졌다. 땀 흘린 뒤 깨끗하게 비워진 머리는 시의 감흥을 온전히 느낄 수 있었다. ‘몸은 늙는데 마음 더욱 젊어지는 따뜻한 형벌’이라고 말하며 매일 시를 옮겨 적었다.

시에 삶의 단상을 입혀 온라인에서 사람들과 나눈 지 어느새 17년. 세상이 피워낸 꽃을 가만히 들여다보듯이 시를 읽으며 자신의 삶을 되돌아보고, 자족이 주는 평안에 감사하며 벗들과 함께 꿈을 향해 묵묵히 길을 톺아가는 이야기는 사람들에게 적지 않은 호응을 받았다. 정직하게 일궈 온 농부의 삶과 아름다운 시가 만나 따뜻한 감동을 주기 때문이다.

책 속에는 “한적한 시골 생활이 뭐 그리 좋으냐고 말하는 사람들도 많지만 나는 굳이 시끌벅적한 다른 세상이 아쉽지도 그립지도 않다. 그런데 가끔은 오랜만에 만난 누군가가 내가 등져온 다른 세상을 궁금하게 만들기도 한다. 또 때로는 농사나 다른 일이 뜻대로 되지 않아 낙담하는 마음이 올라올 때 불쑥 나타난 어떤 이에게서 세상살이의 희망을 배우고 크게 마음이 열리는 경험을 하기도 한다.”라고 한다.

또한 “요즘도 농장 갔다가 집으로 오는 길에 가끔 평사리에 들른다. 특히 보리가 땅심을 받아 싹을 쑥쑥 밀어 올리는 사월 중순 무렵이면 어김없이 평사리 들판에 엎드린다. 논둑에 핀 자운영과 눈을 맞추고 사진을 찍으며 노는 놀이 때문이다. 독새풀 사이에 드문드문 피어 있는 자운영 꽃과 한 시간쯤 놀고 나면 하루의 피로가 말끔히 풀린다. 들꽃이 주는 위로이다.”라고 한다.

저자 공상균 젊은 시절 민중신학에 심취해 노동운동에 뛰어들었다. 서른 즈음에 심은 대로 거두는 땅의 성정이 그러하듯 ‘너나없이 고른 세상’은 흙에 있다는 생각으로 산청 산속에 들어가 농사를 짓기 시작했다. 결혼한 뒤 아이들이 태어나고 사람이 그리워져 지리산과 섬진강이 있는 화개로 삶의 터전을 옮겼다.

사람들과 시골살이 펼쳐놓고 차담 나누며 마음 나눌 때 가장 행복하다. 도시 사람들 편히 쉬어가라고 황토방 세 칸을 손수 지었다. 농장 옆에 작은 도서관 갖고 싶어 ‘달빛도서관’이라는 이름부터 지어놓을 정도로 책을 좋아한다.

농부로 산 세월보다 시에 마음 얹어놓고 산 세월이 더 길다. ‘스스로 돈 벌어 공부 하겠다’는 아버지와의 약속을 지키기 위해, 나이 오십에 순천대학교 문예창작학과에 입학해 시와 소설을 공부했다. ‘시 읽는 농부’로 살며 매일 정성껏 시를 옮겨 적고 삶의 이야기로 옷을 입혀 사람들과 허물없이 나누며 가슴 설레는 중이다.

청년들이 농촌에서 새로운 터전을 찾는 데 길잡이가 되고자 다시 경남과학기술대 창업대학원에서 공부했다. 대학을 갓 졸업한 딸이 그 길에 동행하고 있다. 예전의 자신이 그러했듯, 지리산 자락에서 ‘젊은 날의 눈부신 고립’을 즐기며 사는 이들을 만나면 언제나 먼저 다가가 인사를 건넨다.